도란 무엇인가

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 130회 작성일 25-05-27 17:06본문

※ 이동식 선생님께서 EBS 프로그램 ‘생각하는 삶’에 출연하여 ‘道란 무엇인가’ 제목으로 대담하신 내용을 녹취한 기록입니다. (녹화: 90. 11. 16, 방송: 90. 12. 8)

도(道)란 무엇인가?

사회자: 청소년 여러분 안녕하세요? 우리 삶의 의미와 깊이를 음미해보는 ‘생각하는 삶’의 권재희입니다. 우리는 한 가지 일에 능통한 사람을 가리켜 도사라 하고, 또 열심히 생각에 빠진 사람을 가리켜 우스갯말로 “도 닦느냐?”라고 놀리기도 하죠? 그렇다면 도의 참 의미는 무엇이며 또 우리의 삶에 어떠한 영향을 끼쳐 왔는지를 함께 진지하게 생각해보도록 하죠. 오늘 도움 말씀을 주시기 위해서 정신의학을 전공하셨으면서 동양철학의 대가로서 도의 우월성을 널리 서구에까지 알리신 이동식박사님 모셨습니다. 안녕하세요?

이동식: 네.

사회자: 예. 박사님께서는 정신의학을 전공하셨으면서 동양사상 특히 도사상(道思想)에 심취하게 되신 계기가 있으셨을 텐데요. 도의 어떤 점 때문인지 궁금하거든요? 도란 도대체 무엇을 뜻하는 것인지요?

이동식: 예. 그런데 지금 동양철학의 대가라 하는데 그게 아니고 (웃음) 나는 정신치료, 본래 정신분석에 관심을 가지고

사회자: 네.

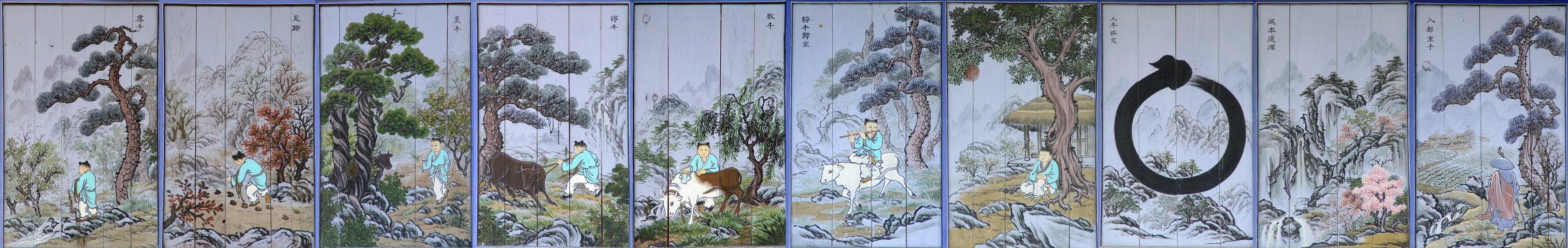

이동식: 미국 가서 공부하고 하는 동안에 이제 우리나라 사람이나 동양 사람들이 서양 것만 자꾸 좋은 줄 알고 그런데 우리 전통에도 뭔가, 역사가 오천년이나 되는데, 있지 않겠나 이래서 이제 불교부터 해서 유교다, 노장 이런 거를 해보니까 오히려 서양의 정신분석이나 정신치료보다 더 궁극적인 최고의 정신치료다 이런 거를 이제 알게 됐어요. 그래가지고 이제 국제학회에서도 내가 한 20회 가까이 ‘서양의 정신분석과 도’에 대해서 발표를 하고 이제 동서정신치료의 통합이라 할까? 우리의 전통적인 도를 바탕으로 해서 보니깐 -오늘 준비가 안 되었지만- 절에 가면 십우도(十牛圖)라고 있는데 서양의 정신분석은 최고로 가도 그 일곱째 망우존인(忘牛存人)카는 게 있어요, 아직 인간에 대한 집착을 못 벗어났단 말이야, 자기 집착을 벗어나야지 최고의 경지에 가는데. 이제 이런 것을 발견하고 또 서양 사람한테도 그거하고 그런데 이제 동양 철학하는 분들도 도라 하면 현실에 동떨어진 아주 높은, 우리는 갈 수 없는 이렇게 생각하는 분들도 있어요. 그런데 사실은 그런 게 아니라 도는 바로 자연, 말하자면 욕심이 없으면 우리 현실이 이렇게 있는데, 우리는 사람을 만나도 그 사람을 바로 이렇게 보는 게 아니라 그 사람에 대한 나의 인상, 무슨 생각, 생각을 가지고 그 사람이라고 착각하거든?

사회자: 예.

이동식: 그런데 도는 이제 그 생각을 없애는 것.

사회자: 네.

이동식: 따라서 말, 말, 생각에서 또 말이, 생각을 표현한 게 말이니까, 그러니까 이언절려(離言絶慮)라고 하는데 말을 여의고 생각을 여의고, 그러니까 주객일치(主客一致), 말하자면 저 사람하고 나하고 사이에 아무런 벽이 없다 이거지, 말하자면 맑은 거울과 같이 상대방 실상(實相) 현실을 비춰준다. 그게 도통(道通)한 상태다. 하하. 그러니까 노자 도덕경에 말로 할 수 없는, -오늘은 이제 도를 말로 하는 건데- 말로 할 수 있는 것은 상도(常道)가 아니다, 불변의 도가 아니다 이거야. 이름붙일 수 있는 것은 그 불변의 이름이 아니다. 그러니까 우리가 도를 말하려면 무한정, 한정 없이 말을 할 수 있는데, 그것은 현실을 가리키는 수단이다 이거야, 말은. 그러니까 말로 가리켜서, 손가락으로 가리켜서 그 현실을 못 보면 아무 소용이 없다. 역시 착각 속에 잠겨있다. 현실을 바로 보는 게. 그것을 못 보게 하는 것은 욕심이다 이거지. 욕심. 욕심이 가로 막는다 이거야. 그러면 유교든 불교든 모든 도가 욕심을 없애는 것을 목표로 삼는다. 마음을 비우는 게 도다. 마음을 비우면 사람이나 사물이 있는 그대로, 실제 있는 그대로 보인다. 욕심이 있는 한에 있어서는 절대로 상대방 사람이나 무슨 사회현상이나 모든 현실이 자기 착각, 그걸 정신분석에서는 투사라 그래, 자기가 깨닫지 못한 자기의 마음, 그러니까 정신건강이라고도 할 수 있고. 또 뭐 인격성숙, 독립, 자주(自主), 창조, 무위(無爲). 무위라는 게 욕심이 없는 것을 무위라고 그래, 아무 것도 안 하는 게 아니라.

사회자: 네. 그러니까 욕심을 버리고 마음을 비우는 상태를 도의 경지라고 저희가 이해할 수가 있겠는데요.

이동식: 예. 예. 그렇지. 마음을 비우는 게 도(道)다. 그러면 현실이 그대로 보인다.

사회자: 네. 옛날 우리의 동양 철학을 우리가 보면 도사상이 자주 등장하고 있는 데요. 그렇다면 동양인들, 옛날 동양인들이 봤던 도의 의미는 어떠했다고 생각하세요?

이동식: 지금 말한 그런 건데. 문일평선생의 「한국문화」거기도 보면 통 우리 동양사상은 고원(高遠), 높고 먼 사상이어서 우리 조상들도 바로 이해하는 사람들이 드물었다. 말하자면 도를 알려면 인격이 성숙되어야지 자기 욕심을 없애야지 마음이 비어야지 비로소 보인다.

사회자: 그렇다면, 예.

이동식: 인격성숙이 안 되면 도를 알 수 없다 이거야. 그러니까 우리 조상들도 성숙된 사람이 적으니까 대부분 도를 잘 못 알고 있었다 이거지.

사회자: 예. 동양철학에서 보여지고 있는 도사상과, 그렇다면 서양의 사상이나 철학에서 우리의 도사상과 같은 개념이 등장하고 있지는 않는지요?

이동식: 그런데 서양 그걸 보면 플라톤(Plato)의 「파이돈」이라고, 「대화」그걸 보면 ‘진리를 알려면 마음을 정화해야 된다.’ 카타르시스라고, 그런데 거기서도 역시 신체를 벗어나야 된다. 신체라는 게 감정, 욕심. 그래서 이제 소크라테스는 ‘죽으면 진리에 도달한다.’ 그런데 동양의, 가령 불교 같으면 생사지심(生死之心)을 타파해야지 된다. 그래야지 궁극적으로 마음이 비워진다 이거지. 그런 점은 일치되는데 서양전통은 마음을 정화하는 방법으로써 지적(知的)인 추구를 한다. 이래가지고 서양문명이 삐꾸러진, 서양의 정신분석도 그 잔재가 현재 남아있어 가지고 문제가 되고 있지. 지적(知的)인 것은 그건 망상, 사상(思想). 사상 카는 건 그게 착각을 일으킨다 이거지. 아무 생각이 없어야지 된다.

사회자: 그러니까는 겉모양이나 형식에는 차이가 있더라도 본질적인 우리의 삶의 모습은 동서양이 비슷한 것 같이 느껴지네요.

이동식: 옛날에는 그게 있었는데 중간에 이제 뭐 그, 에크하르트라고 중세에 마이스터 에크하르트(Meister Eckhart), 신비주의, 또 20세기에 와서 정신분석, 카운슬링 이런 것이 이제 우리 도에 아주 접근해가지고, 미국에 이제 제3세력의 심리학 -인간주의심리학-이라든지 제4세력 무아심리학, 이것은 이론상으로는 완전히 도하고 일치를 해. 말하자면 인간주의심리학에서는 이제 지구상에 미국사람 말고도 얼마든지 성숙된 사람이 있다. 성숙된 사람. 그 다음에 이제 아직도 자기집착이 인간주의심리학에는 있다. 자기집착을 버려야지 자기초월이 되어야지 이제 최고의 정신건강에 도달한다. 그 경지는 이제 우주하고 합치가 되는 이런 도(道). 그건 개념상으로는 지금 일치가 되어있지. 서양의 정신분석이 이제 참선에 대한 1930년대부터 가지고 영향, 선(禪)의 영향을 받고 이런 게 있지.

사회자: 그렇다면 도사상하고 서양의 정신분석학을 상호간에 비교를 해가면서 좀 알기 쉽게 설명을 해주세요.

이동식: 비교가 이제 아까 그런, 비교가 이제 참선의 도를 닦아서 보살이 되는 과정을 그림으로 -절에 가면 십우도라고, 심우도(尋牛圖)라고도 하고- 있는데, 그것하고 서양의 정신분석 정신치료 되어가는 과정을 본다면, 처음에 이제 수도를 할 적에나 정신분석이나 정신치료를 할 적에 자기 마음에 있는 것을 다 내어놓아라 이거지. 속에 찌꺼기를 이제 비우는 것이 목표인데.

사회자: 네.

이동식: 과거에 자기감정을 억압을 했기 때문에 처음에는 이제 부정적인 감정이 나온다 이거지. 그 다음에 그걸 다 털어놓으면, 산이 산이 아니고 물이 물이 아닌 180도의 경지에 가가지고 나중에

사회자: 지금 자료화면이 나오고 있는데요. ‘산이 산이 아니고 물이 물이 아니다.’라고 그러는데, 설명을 좀 해주세요.

이동식: 가령 이제 내가 치료한 학생 예를 든다면, 처음에는 “우리 아버지 어머니가 가장 나를 사랑하고 세상에서 가장 이상적인 부모다.” 그래. “너 느낀 대로 다 털어 놓아라.” 이러면 “뭔가 어머니에 대해서 안 좋은 감정이 있는 것 같다.” 이러다가 나중에는 어머니를 죽이고 싶은 살모적(殺母的)인 감정이 일어난다 이거야. 이게 180도. 가치의 완전한 전도가 일어난다 이거지. 어머니가 최고로 좋았는데, 이 세상에서 최고로 미운 존재가 된다. 이게 180도 경계다 이거지. 부정의 극치. 그러면 그런 걸 다 받아들이고 나면 그래도 어머니가 날 사랑해준 그게 생각이 난단 말이야? 긍정적인 감정. 그걸 다 받아들이고 나면 이제 0도 경계, 360도 돌아가지고 이제 도로 산은 산이고 물은 물이다. 그러나 0도의 그것하고, 360도 돈 것하고는 다르단 말이야. 360도 돌면 자기 모든 부정 긍정을 완전히 다 받아들인, 진정한 자기 모습이란 말이야!

사회자: 예.

이동식: 처음에 출발할 적에는 부정도 억압이 되고 긍정도 억압이 되어 진짜 자기 모습이 아니다. 그러니까 불교의 참선에서는 360도 도는 게 수도의 목표인데, 진면목, 본래면목, 본래의 자기의 마음이다. 그게 이제, 그런데 이제 서양의 정신분석은 아까 이야기하듯이 자기집착까지는 못 벗어난다 이거지. 그저 자기 그런 문제. 그게 이제 차이지.

사회자: 네.

이동식: 정신분석과 도의 차이. 도는 궁극적인 최고 경지를 지향한다. 그것은 생사지심을 타파, 자기집착을 벗어난다, 자타(自他)가 없는 이런 경지.

사회자: 그러니까 도사상은 ‘긍정과 부정을 통해서 진정한 자신의 모습을 발견할 수 있다.’라고 이제 저희가 이해해 볼 수가 있겠는데요. 그런데 현대인들은 누구나 약간씩은 정신질환을 앓고 있다고들 하는 데요. 현대문명과 도와 관련해서 좀 알기 쉽게 설명을 해주세요.

이동식: 그런데 현대문명이라는 게, 우리 한국 사람들이 말하는 현대문명이라는 게 서양문명입니다. 우리 문명은 완전히 말살을 하고 있는 상태니까. 그러면 얼마 전에 죽었는데 루이스 맘포드(Lewis Mumford)라고 미국의 철학자인데, 그 사람의 「인간의 조건」이라는 책을 보면 과거, 말하자면 르네상스 이후의 서양의 역사는 야만과 붕괴의 역사다 이거지. 그건 왜 그러냐하면 보통 한국의 학자들, 그전에 내 공개 세미나에서도 여러 번 지적했지마는, 잘못 알고 있거든. ‘르네상스가 자아의 해방이다.’ 이렇게 생각하는 데, 서양의 정신분석 이론으로 보면 본능의 해방이다 이거지, 자아의 해방이 아니라. 오히려 자아는 약화되었다 이거지. 그러니까 자기이익, 자기민족의 이익만 생각하고, 경쟁하고, 남을 정복, 자연을 정복한다든지 타인을 정복한다든지 타민족을 정복한다든지, 이러한 그 욕망, 욕망의 해방이 르네상스다 이거지.

사회자: 네. 오히려 집단적 이기주의가 팽배해질 수 있겠네요.

이동식: 동양에는 욕망을 없애는, 컨트롤하는 것을 몇 천 년 목표로 삼았고. 그것이 동서의 큰 차이가 있는데 그렇게 나오다보니깐 우리는 자연(自然). 도(道)는 조화거든! 타인이나 자연과. 이것은 자꾸 정복이란 말이야! 그러니까 거꾸로 이제 정복을 당하게 지금 되어있다 이거야, 자연한테. 우리가 멸망을. 그러니까 이것을 어떻게 해결하나? 루이스 맘포드는 자기검토 -self-examination-, 자기제어 -self-control-. 그러니까 자제(自制)가 도다 이거지. 자기감정을 컨트롤 하는 것. 지금 서양에서도 카운슬링이다 정신분석이다 하는 게 전부 self-control하는 힘을 기르는 게 그게 치료의 목표다. 그러니까 서양 문명의 위기를 극복하는 길은 도다. 맘포드는 도를 모르지요. 모르지만 ‘자기검토, 자기제어’라는 게 바로 도란 말이야. 유교 같으면 극기(克己), 불교의 자기조복(自己調伏), 자기를 지배한다, 자기 지배하는 것이 도란 말이야. 자기감정에 지배를 당하는 것이 노이로제, (웃음) 그건 도에 어긋나는 거다 이거야.

사회자: 그런데요. 많은 사람들이 갖고 있는 두려움 중에 하나가 바로 죽음이 아닌가 싶거든요?

이동식: 뭐, 뭐야?

사회자: 죽음이요.

이동식: 아 그렇지.

사회자: 많은 사람들이 갖고 있는 두려움 중에 하나가요. 그렇다면 도사상에서는 이러한 죽음을 어떻게 받아들이고 있다고 보시는지요?

이동식: 글쎄 이제 그러니까 내가 국제학회에서도 여러 번 이야기하고, 논문도 썼지마는 그게 차이가 그거라요. 서양에서는 -우리나라에도 여기 번역이 되어있지- 폴 틸리히(Paul Tillich)의 「Courage To Be」라는 거기도 나오지마는, 서양의 정신분석이나 이런 것은 신경증적인 불안은 없앨 수 있지마는 존재론적인, 실존적인 불안은, 정상적인 불안은 없앨 수 없다.

사회자: 네.

이동식: 그런데 도는 이제 그런 정상적인 실존적인 존재론적인 불안이 어디서 생기느냐하면 죽음에 대한 공포에서 생긴다 이거야. 이건 누구든지 가지고 있는 거니까 그것을 없애는 게 도다. 수도(修道). 그것은 죽음을, 자기가 죽어야할 적에 아무런 불안 없이 죽음을 받아들인다. 응?

사회자: 예.

이동식: 생사지심을 타파한다. 이러면 존재론적인 불안도 없어진다. 항상. 정상적인 불안도 없다 이거지. 그게 이제 죽음을 극복하는 거. 자기가 죽을 때 아무런 불안 없이 죽음을 직면한다. 그런데 이제 서양도 요샌 미국에서 이제 미리 자기 -우리 한국식으로- 묘를 만들어놓고 이런 기풍이 생긴다는 말을 들었는데. 그전에 한국 사람들이 우리가 자기 죽을 묘를 그거 해놓고 관을 짜놓고 하는 것을 아주 이상하게 생각한다고. 그런데 이제 서양도 보면 실존철학 카는 거는 이제 그거란 말이야. 죽음에 대한 공포의 자각. 그것이 서양의 실존철학이다. 그러나 이제 해결이 없단 말이야. 그 해결이 수도다 이거야.

사회자: 예. 그러니까 수도의 과정을 통해서 죽음을 극복하고 자연스럽게 받아들여야 되겠다.

이동식: 그걸 받아들여야지 완전히 마음이 비워진 거다 이거야. 죽음에 대한 공포가 있는 한 그것은 사물을 완전히 바로 볼 수가 없다 이거지.

사회자: 그런데요 동양사상의 핵심 가운데 하나가 바로 도사상이 아닌가 싶거든요?

이동식: 그런데 사실은 도의 입장에 본다면, 사상이라 하는 그거는 망상이다. 착각을. 여기 뭐 스님들도 도사상 카는 데 사실은 사상을 없애는 게 수도다 이거야. 하하. 생각을 없애는 거.

사회자: 그렇다면

이동식: 도라 하는 것은 항상 여기 전부가 도다 이거지.

사회자: 저희가 도사상이라고 표현할 것이 아니라 그냥 도라고 표현해야 되겠네요.

이동식: 따로 있는 게 아니란 말이야. 생각이 아니다 이거지. 현실이 도다 이거지.

사회자: 예. 그런데 아무래도 그렇다면 우리 선조들의 정신생활에 이 도가 많은 영향을 미쳤으리라는 생각이 드는데요. 어떻습니까?

이동식: 에. 우리 조상들이야 뭐 항상, 내가 이제 런던대학에 갔을 때 79년 그 때, 지금은 은퇴하고 없는데 정신분석을 거기서 지도, 책임이 있는 교수를 만났는데 내가 이제 동양 환자하고 서양 환자하고 뭐가 다르냐?

사회자: 어떤 차이점이 있습니까?

이동식: 응. 아주 재미있는 그거를 하더라고. 에. 아시아 환자는 존재에 관심이 많고 서양 환자는 doing, 뭐 하는 거에 관심이 많더라. 이게 아주 중요한 동서의 차이입니다.

사회자: 왜 그럴까요?

이동식: 그러니까 우리나라도 「존재와 소유」에리히 프롬(Erich Fromm), 번역이 되어 있지만 그거를 이해하는지 모르겠는데, 존재라는 것은 내가 어떻게 사느냐, 어떻게 죽느냐, 어떤 사람이 되느냐. 이것이 존재에 대한 관심이다 이거지. 소유라는 것은 이건, 그러니까 내가 “서양 문화는 노이로제 문화다.” 내가 서양 교수들보고 이렇게 하니까, 내가 정신분석 이론을 가지고 설명하니까 아주 참 명쾌하다고 하는데. 그러니까 소유라든지 뭘 하려고 하는 것은 노이로제다. 말하자면 노자에 유위(有爲)다. 유위. 유위라는 게 노이로제, 욕심에서 나온다 이거지. 무위라는 것은 자연스럽게 자기가 해야 할 것을 한다.

사회자: 그러니까 존재에 대해 관심을 갖는 것이 진실 된 자아를 찾는 것이라고 저희가 이해할 수 있을까요?

이동식: 그렇지. 그게 도다 이거지.

사회자: 네.

이동식: 뭐 하려고 하고, 가지려고 하는 것은 도와 반대로 가는 거다 이거지.

사회자: 예.

이동식: 욕심에서 나오는 거다.

사회자: 그런데 일부에서는요 어떤 목적을 위해서 수단을 가리지 않는다든지 아니면 그 목적이 윤리적인 가치가 있는가 조차도 생각지 않는 경우가 있지 않습니까? 그러기에 많은 사회 문제가 야기되고 있는 듯도 한데요. 우리가 실생활에서 어떻게 하며는 도를 실천할 수 있을는지요?

이동식: 글쎄 이제 지금 그런, 수단을 가리지 않는다 카는 게 그게 이제 말하자면, 뭐 부자가 되고 높은 지위에 오른다, 이러면 돈을 많이 벌어서, 많은 좋은 일을 하고, 남을 위해서, 사회를 위해서, 또 높은 자리에 앉아서 많은 사람을 위해서 봉사를 한다. 이런 건 좋은 거란 말이야. 나쁜 거는 아닌데. 아까 말한 그 존재. 어떻게 하느냐? 공자의 말에도 그런 게 있는데 ‘의롭지 않게 부(富)하고 귀(貴)하게 되는 것은 나에게는 뜬 구름과 같다.’ 말하자면 의롭게, 정의롭게 부자가 되고 정의롭게 귀하게 된다. 이것은 좋은 거란 말이야. 자연스럽게 그렇게 되는 거고. 그런데 어떻게 하면 좋으냐 하는 게. 음. 그게 근본 문제까지 가야 되는데. 우리가 이제 그 지금 대외관계 이런 것을 보더라도 신라까지도 올라가지만, 가깝게는 임진왜란, 임진왜란에 대한 반성이 아직 안 되어있다 이거야 자기 검토가.

사회자: 예.

이동식: 그게 안 되니까 한말에 또 일본에 먹히고 지금도 대외관계 하는 것 보면 그전보다는 나아져도 아직도 과거에 대한, 한말(韓末)이라든지 일본이라든지 말이야, 중국, 러시아 뭐 기타 외국에 대한 자세, 과거에 우리가 잘못된 걸 철저하게 검토하고 있지 않는, 이런 것이 나타나고 있는데, 그것은 왜 그러냐? 그러니깐 해방 이후에 그, 요새 신문에도 많이 나지만, 그 미국 사람들이 무식해가지고 정세파악을 못 해가지고 소련을 끌어들여가지고 삼팔선이 생기고 그 다음에 또 한국에 대해서 전혀 몰랐기 때문에 일본총독부를 통해서 일본인을 통해서 한국을 한국 사람을 다스리려고 처음에 했단 말이야?

사회자: 예.

이동식: 그 다음에 또 이승만 씨가 와 가지고 또 친일파, 자기 정권을 위해서, 말하자면 반민특위를 해산하고. 이러니까 해방 이후 아직까지 우리는, 불란서나 인도나 다른 나라 전부 일본의 국민성이 어떻고 말이야, 어떠니까 어떻게 대비해라 학교에서 가르치는데, 우리나라는 지금 뭐 45년 이상 되어도 그런 것 안 가르치거든. 우리 국민들이 전혀 무슨 그 기본바탕이 안 되어있다고요. 개인생활이나 대외관계에 대한 기본교육이 안 되어있어.

사회자: 네. 그러기에 우리가 정의사회 구현을 외치고 있는데

이동식: 그건 헛소리만 하는 거지.

사회자: 아마 도덕이 그만큼 땅에 떨어졌기 때문에 더 이러한 구호를 외치고 있는 것이 아닌가하는 생각도 드는데요. 서양의 문명을 우리가 과학의 문명이라고도 부를 수가 있는데, 그렇다면 도사상과 어떻게 비교해서 이야기해볼 수 있을는지요?

이동식: 그러니까 이제 과학이 뭐냐? 우리 동서 문명의 차이 이런 것을 철저히 알고 그 후에 우리가 공부도 하고 정치도 하고 경제를 해야 되는데 그게 잘 안되어 있는데. 아까 서두에 내가 말을 해야 되는데 놓쳤는데 도(道)하고 학(學). 이거는 이제 우리 전통에서도 말하자면 절에서 수도, 수도승(修道僧)과 학승(學僧)을 보통 통칭 구별하거든요!

사회자: 예.

이동식: 그러니까 학은 글, 사상, 말, 이론을 다루는 거란 말이야? 도는 그런 거를 벗어나는 거고. 근본적으로 차이가 있어요. 도와 학.

사회자: 그렇다면

이동식: 그런 것을 우리나라 국민들은 지금 교육을 못 받고 있거든?

사회자: 예. 그렇다면 모든 것이 서구화된 지금 우리의 모습에서

이동식: 그렇지. 우리는 전부 서양 교육을 받고 있는 거야. 초등학교부터

사회자: 예. 우리가 도사상을 다시 재조명해본다는 것이 그렇다면 어떤 의의를 지니게 되는 걸까요?

이동식: 그건 이제 뭐 현대문명, 우리 한국 뿐만 아니라 세계문명을 구제하는 치료제가 이제 도다 이런 게. 윌리엄 바레트(William Barrett)라든지, 미국 뉴욕대학 철학교수가 그전에 벌써 옛날에 지적하고 있고. 또 서양 철학자가 플라톤 이래 갇혀있는 개념의 감옥에서 해방을 시켜준다, 도(道)가. 그런 의미가 크죠. 이제 과학에 대해서는 말이요! 과학과 과학기술에 대한 그 구별이 아직 좀 확실치 않아요, 우리나라에서. 우리나라에서 과학이라는 것은 과학기술을 주로 말하고 있거든요!

사회자: 예.

이동식: 원래 서양의 과학도 원래는 자연을 이해하는 이런 입장에서는 도하고 통하는데, 지금 과학이라는 것은 과학기술, 자연을 지배하는 걸 하고 있는 게 과학기술이다 이거죠. 이해하는 게 아니라.

사회자: 그렇죠.

이동식: 우리가 사람을 지배하는 것도 그 사람을 이해를 못 해도 그 사람의 약점만 알면 지배할 수 있거든. 그 사람 돈 좋아한다 하면 돈 주면 그 사람을 하나도 몰라도 내가 얼마든지 지배할 수 있다 이거야. 과학기술이라는 게 그런 거라. 그러니까 파괴작용이 안 나올 수 없다. 그러니까 서양에서도 이제 ‘과학의 인간화’ 이런 말이 그 전부터 지금. 그러니까 과학이 인간화가 되려면 그게 도화(道化)가 되어야지 된다, 이렇게 되는 거라. 그게 이제 도와 과학과의 관계지.

사회자: 예. 오늘 이 시간을 정리한다는 의미에서 우리 청소년들에게 하시고 싶으신 말씀이 있으시다면 좀 들려주세요.

이동식: 내가 그 전에 ‘한국인의 주체성’을 외교관한테 좀 교육한다고 안보연구원에 가서 삼년 해봤는데 그러니까 나이가 많을수록 주체성이 없단 말이야. 일제의 잔재

사회자: 네.

이동식: 그대로 이제 일제히 시행하고 이런데 자꾸 내려갈수록 한 이십 전후 가서는 칠대삼정도로, 일곱 명은 참 주체적인 입장에 있고 세 사람은 기성세대나 마찬가지인데. 우리 청소년들이 이제 과거 나이 많은 사람들의 일제 교육받은 그 잔재를 의식하고 거기에 물이 안 들게 노력하고. 또 과거 기성세대처럼 우리 문화를 무시, 요새는 상당히 젊은 사람들이 관심을 갖고 있지마는. 나는 평소에 ‘단군신화’ 이런 건국신화에(가) 외국에 있나? 말하자면 도를 닦아서, 말하자면 곰이 도를 닦아가지고 이제 뭐 그 환웅을 낳아가지고 나라가 시작이 되었다. 이게

사회자: 예.

이동식: 우리 전통 카는 것은 앞으로 연구를 더 해봐야겠지만 도(道)로부터 출발했다. 이런 거를 그거하고. 또 이제 태극기라는 걸 말야, 어떤 대학교수는 “아주 원시적이고 갈아야 된다.” 이게 완전히 그 태극기의 의미를 몰라서 그렇거든? 태극기도 보면 도다 이거지. 중국 사람이 아주 부러워한다는데, 그게 뭐 도라고 하는 것은 이제 평화고 조화란 말이야!

사회자: 예.

이동식: 그리고 홍익인간. 또 우리 전통은 사람 인(人)자로 관통되어 있어요. 옛날에 그 은허(殷墟)에서 나오는 그것도 인방(人方)이라고, 그건 갑골문자에 연구가 되어있는데. 그러니까 우리의 전통은 완전히 도로 일관되어있다. 이런 걸 명심하고 또 라이샤워(Reischauer), 죽은 라이샤워 교수가 몇 년 전에 동아일보에 기고한 글에도 이제 그 21세기는 동북아시아의 전통과 서양의 과학이 융합한 새로운 문명이 생긴다.

사회자: 예. 그렇다면 우리 청소년들은 민족의 자긍심을 느껴야할 것 같습니다. 언제나 깨어있는 삶. 물론 어렵겠지만 항상 생각하고 자각하려는 삶의 자세를 유지한다면 일상에서 부딪히게 되는 게으름이나 나태함은 먼 얘기가 되지 않을까 싶습니다. 그러나 우리 주변에 산재되어 있는 무수한 유혹으로부터 마음을 비우기란 그리 쉬운 일만도 아니겠지요. 그래서인지 우리의 삶을 수도의 과정이라고 표현하는지도 모르겠습니다. 편안한 시간 보내시고요. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.